Geschichte von Güntersberge Land Sachsen-Anhalt in Fotos

| ||||||||||||||||||

Eine kleine historische ReferenzGeographie: Stadt Güntersberge ist ein Ortsteil der Stadt Harzgerode im Landkreis und Mittelgebirge Harz. Seit dem 4. April 2001 ist Güntersberge staatlich anerkannter Erholungsort. Bis zur Eingemeindung am 1. August 2009 war Güntersberge eine eigenständige Stadt. Gründungszeitpunkt: Einwohner: 873 Geschichte: Sehenswürdigkeiten: |

|||

Alte Häuser in der Bröttenröderstraße |

Gasthaus zum Ratskeller, 1926 |

Gaststätte Goldener Löwe, 1961 |

Handwerker-Erholungsheim, 1971 |

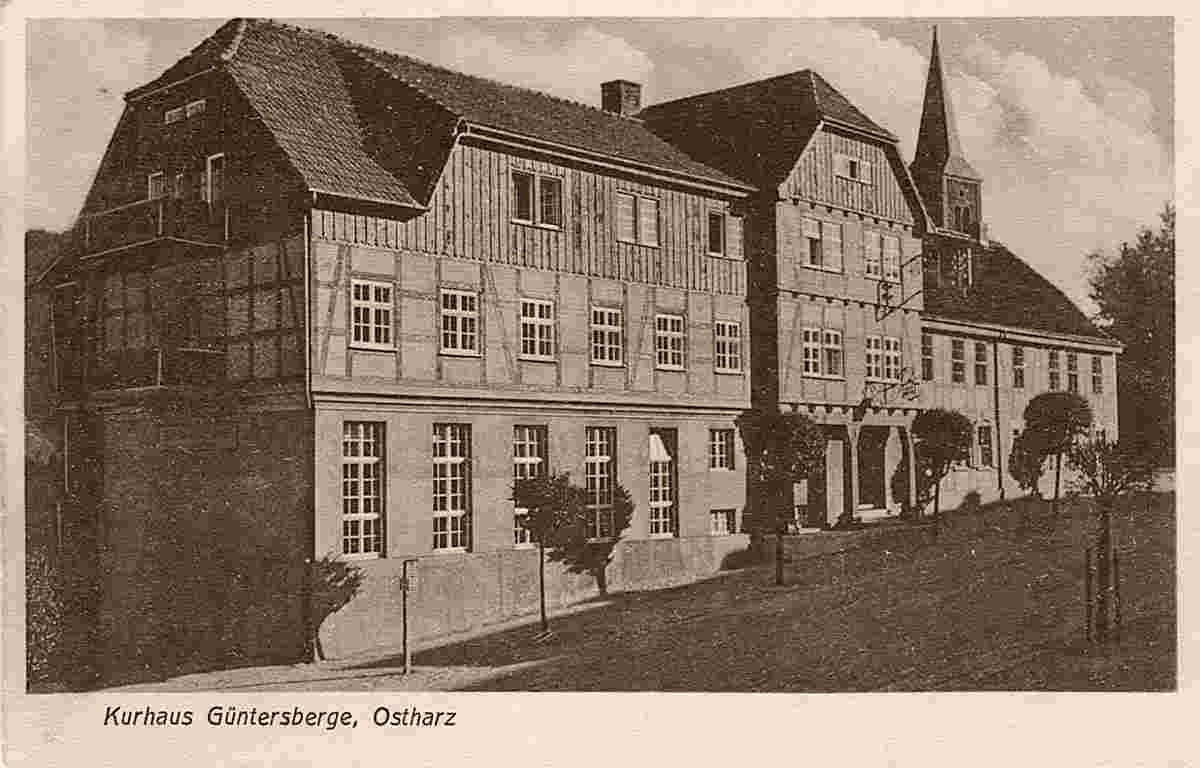

Handwerker-Erholungsheim, Kurhaus Hotel Güntersberge |

Jugendherberge "Ernst-Thälmann" |

Konsum-Gaststätte Goldener Löwe |

Kurhaus und Erholungs Gaststätte, 1951 |

Marktstraße, 1959 |

Markstraße mit Jugendherberge und Handwerker-Erholungsheim |

Panorama der Stadt, vor 1945 |

Zur Erholung, Hauptstraße, 20, um 1935 |

Geschichte

1179 wird als Besitzung der Propstei Hagenrode ein Ort unter der Bezeichnung Alten Torp genannt, 1281 in einer Kaufurkunde des Quedlinburger Marienklosters ein daneben liegendes Ghuntersberg. Beide Siedlungen verwuchsen zu einem Ort, der 1437 erstmals als Stadt bezeichnet wurde. Durch seine verkehrsgünstige Lage an einer stark frequentierten Handelsstraße erlebte der Ort einen raschen Aufschwung. Bereits 1326 besaßen die Fürsten von Anhalt hier ein Schloss (Burg) und damit wahrscheinlich auch Güntersberge mit seinem Umfeld. Güntersberge war mehrfach verpfändet, so insbesondere an die Grafen zu Stolberg, die die Stadt im Jahre 1536 an die Fürsten von Anhalt zurückgeben mussten. In den 1539 gewährten Privilegien werden als städtischer Besitz ein Brauhaus, ein Backhaus, ein Malzhaus und ein Badhaus erwähnt. Nach einer Landesteilung 1546 unterstand Güntersberge Fürst Georg III. von Anhalt.

Um 1563 lebten in Güntersberge 750 Einwohner, in ca. 95 Häusern. 1597/98 verzeichnete Güntersberge 900 Einwohner. Dies war vor der Zeit der Pest, welche auch hier ihre Opfer forderte. Höchstwahrscheinlich ist der starke Bevölkerungszuwachs auf bergbauliche Aktivitäten in der Umgebung zurückzuführen. Um 1600 besaßen die anhaltischen Fürsten in Güntersberge ein Vorwerk (Domäne) mit Schäferei, die bis in das letzte Drittel des 19. Jahrhunderts bestanden. Erwähnt wird um 1600 erstmals eine Zollstelle an der den Ort querenden Harzhochstraße. Von den zwei im Ort gelegenen Rittergütern hatte die Stadt den Besitz der Familie von Bila (Bilaw) 1557 gekauft. Das zweite Gut, ursprünglich in der Hand des Klosters Mariental/Helmstedt, erwarb 1506 der Vogt Bartel Hane, 1571 ging es an Hans von Knedlingen, den Amtshauptmann von Harzgerode und Güntersberge. Diese Liegenschaft hieß zunächst Aldendorp, dann Altenberg und nachdem es Fürst Friedrich von Anhalt-Harzgerode gekauft und sein Sohn Wilhelm es zum Wittumssitz seiner ersten Frau erklärt hatte, erhielt es nach deren Namen die Bezeichnung Albertinenberg.

Nach der Landesteilung 1603/06 gehörte das Amt Güntersberge, das nach dem Wüstwerden einiger kleiner Dörfer nur aus der Stadt bestand und gemeinsam mit dem Amt Harzgerode einem Amtshauptmann bzw. später Justizrat unterstand, zum Fürstentum Anhalt-Bernburg.

Nach den Zerstörungen und Verlusten infolge des 30-jährigen Krieges lebten in Güntersberge noch 390 Einwohner, verteilt auf 60 Häuser. Von 1635 bis 1709 war es Bestandteil des von Bernburg getrennten Fürstentums Anhalt-Harzgerode. Gegen Umwandlung der Gemeindeforsten in staatlichen Besitz und zunehmende Belastungen durch die Herrschaft Fürst Viktor Friedrichs (Anhalt) wehrten sich die Güntersberger 1753 in einem Aufruhr, der Zugeständnisse des Fürsten erzwang. 1758 rebellierte die Einwohnerschaft gegen die Forderung einer Mehl- und Fouragelieferung für die preußische Armee, was hohe Strafen nach sich zog. 1735 zählte der Ort 135 Häuser, 1833 142 mit 839 Einwohnern und 1900 verteilten sich 934 Personen auf 216 Haushaltungen. Zu dieser Zeit gehörte auch längst das 1781 als „Kolonie“ gegründete Friedrichshöhe zur Stadt Güntersberge. In starkem Maß litt Güntersberge im Lauf der Jahrhunderte unter Bränden, die jeweils große Teile der Stadt vernichteten, so 1538, 1630, 1659, 1707 und 1856.

1887 hatte Güntersberge über die Selketalbahn Anschluss an das deutsche Eisenbahnnetz erhalten. 1888 gründete sich die örtliche Freiwillige Feuerwehr sowie, auf Initiative von Bürgermeister Keil, der Harzklubzweigverein. Die bisher auf Land- und Waldwirtschaft sowie das Handwerk beschränkten Beschäftigungsmöglichkeiten erweiterten sich durch Anlage einiger Betriebe wie einer Streichholzfabrik, eines Sägewerkes und einer Filiale der Firma Eisfeld, Pulver- und Pyrotechnische Fabriken Silberhütte. 1924 erhielt der Ort elektrisches Licht und 1929 anstelle von Brunnen Wasserleitungen. 1930 wurde das heute noch in der Burgstraße stehende Schulgebäude für den Unterricht in vier Klassen gebaut. Eine seit 1935 bestehende Spiralbohrer- und Werkzeugmaschinenfabrik beschäftigte unter Kriegsbedingungen 600 Arbeitskräfte, darunter während des Zweiten Weltkrieges mehr als 100 Frauen und Männer, die aus der Sowjetunion nach Deutschland verschleppt wurden und in der Rüstungsproduktion der Stockschen Werke Zwangsarbeit verrichteten.

Nach kurzer Besatzung durch US-amerikanische Truppen ab 14. April 1945 folgte der Einmarsch der Roten Armee am 2. Juni und damit die Zugehörigkeit zur sowjetischen Besatzungszone. Unter DDR-Bedingungen wurde 1951 eine Maschinen-Ausleih-Station für die Landwirtschaft (MAS) eingerichtet, ab 1952 folgte die Kollektivierung und Gründung der LPG „Karl Marx“, 1975 Gründung einer KAP (Kooperative Abteilung Pflanzenproduktion). In das ehemalige Stock’sche Werk wurde ein Elektroofen- und Anlagenbau verlegt. Für die bis 1980 auf 1238 Personen gewachsene Einwohnerschaft wurden einige Wohnblöcke gebaut, 1990/91 am Stolberger Weg noch ein größeres Schulgebäude. Zu DDR-Zeiten befand sich im Ort eines der ersten Zentralen Pionierferienlager „Werner Seelenbinder“ der Pionierorganisation „Ernst Thälmann“,an dessen Stelle 1992 das KiEZ (Kinder- und Erholungszentrum Güntersberge e.V.) gegründet wurde.

Nach dem Ende der DDR und der Wiedervereinigung Deutschlands trat man mit Bockenem in eine Partnerschaft, entstand eine Agrargenossenschaft, der Fremdenverkehrsverein und trat Güntersberge in den Harzer Verkehrsverband ein. Auch der Harzklubzweigverein gründete sich wieder. 1994 wurde es Teil der Verwaltungsgemeinschaft Unterharz. 2004 musste wegen zu geringer Schülerzahl die Sekundarschule geschlossen werden. Einschließlich der Ortsteile Friedrichshöhe und Bärenrode betrug die Einwohnerzahl Ende 2016 nur noch 698 Personen.

Am 1. August 2009 schloss sich die Stadt Güntersberge mit der Stadt Harzgerode sowie den Gemeinden Dankerode, Königerode, Schielo, Siptenfelde und Straßberg zur neuen Stadt Harzgerode zusammen.

Am 1. Juli 2014 ist das neue Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt in Kraft getreten. In dessen §14 (2) wird den Gemeinden die Möglichkeit gegeben, den Ortsteilen, die vor der Eingemeindung Städte waren, diese Bezeichnung zuzuerkennen. Die Stadt Harzgerode hat von dieser Regelung Gebrauch gemacht. In ihrer im Jahr 2017 gültigen Hauptsatzung werden Im §1 (2) die Ortsteile mit ihren amtlichen Namen aufgeführt.

Geschichtsdenkmale

VVN-Gedenkstein auf einem Sammelgrab des Friedhofes für 20 sowjetische Frauen und Männer, die während des Zweiten Weltkrieges Opfer von Zwangsarbeit wurden

Gedenkstätte auf dem Giersberg für sechs unbekannte sowjetische Zwangsarbeiter

Kriegsgräberstätte mit Gemeinschaftsgrabstein für 15 im April 1945 ums Leben gekommene deutsche Soldaten, einer von ihnen „unbekannt“.

Quelle: de.wikipedia.org